杏坛研道寿域开新 ,慈心济世德播四方

——访百岁高龄肽(重庆)生物工程有限公司董事长林建国

重庆的晨雾里,百岁高龄肽生物工程有限公司的实验室总有一盏灯亮得最早。林建国站在显微镜前,凝视着屏幕上跳动的细胞图谱,指尖划过标注着“生物导弹·富豪生物键”的实验数据。这是他深耕健康长寿研究的第29个年头,从国家教委科技进步一等奖的荣誉证书到97岁母亲爬长城时舒展的背影,从实验室的精密仪器到偏远山区老人手中的鸡蛋,他用生物工程的语言,翻译着生命与健康的密码。那些被他帮助过的高寿老人,那些在“百岁老妖精科技训练营”重获活力的身影,都是这场漫长探索最鲜活的注脚。

科研深耕:从理论到实践的跨越

(一)破壁之作的诞生

1990年代初,当林建国在重庆大学生物工程实验室里第一次观察到细胞自噬现象时,未曾想到这个发现会成为他日后研究的核心。彼时他正专注于蚕业疾病防治,研制的“维多蚕宝”已为蚕农带来数十亿收益,斩获国家教委科技进步一等奖。但一场突如其来的病痛让他转向——他意识到,人类对自身健康的认知,竟不如对桑蚕的了解深入。

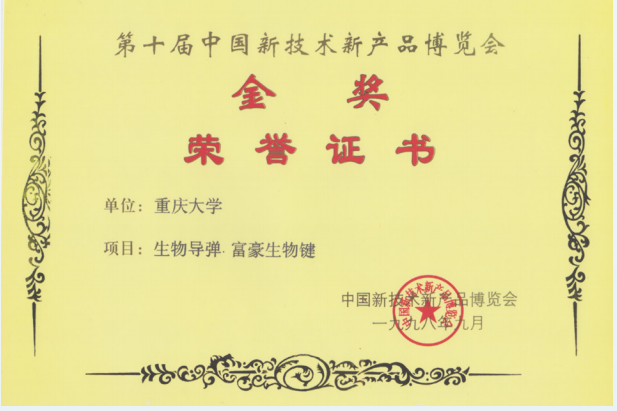

历经数千次实验,他研发的“生物导弹·富豪生物键”终于突破:这种富含活性肽的制剂能精准激活细胞自弑系统,像“生物导弹”般清除异常细胞,又似“富豪生物键”般维系细胞间的平衡。1992年,林建国的研究项目获国家教委科技进步一等奖,次年列入国家级科技成果重点推广计划。在实验室记录里,他写道:“细胞如城,需定期拆除违章建筑。”这句话后来成了他解释健康理念的通俗表达。

(二)临床验证的温度

最具说服力的案例,来自林建国的母亲。这位生于1929年的老人,在97岁时仍保持着惊人活力:2025年春节自驾游览澳门,单日步行16000步;同年赴香港九龙公园,腾讯运动显示步数突破20000;甚至在去年,她还登上了八达岭长城顶端。“她每天喝‘生物导弹',五年前五天排便一次,现在两天一次,小腹坠胀全消了。”林建国展示着对比照片,老人面部的焦愁之色褪去,眼神清亮如孩童。

更令人动容的是那位90岁老太的故事。她的第一任丈夫曾是三医大附属医院员工,儿子与女儿均行医,却治不好她的小腹疼痛与小便灼痛。“体检指标全正常,就是痛得直不起腰,五天一次大便,面部像蒙着层灰。”林建国回忆道。试用“生物导弹”次日,老人腹痛缓解,排便周期缩短至两天,“现在她见人就说,这东西比药片管用。”她的儿媳在照料过程中同步调理,面容也较从前丰润明亮。

普惠实践:从个案到群体的辐射

(一)科技训练营的创想

“百岁老妖精科技训练营”的命名,藏着林建国的巧思。“老妖精”不是戏谑,是对健康长寿的诙谐向往;“科技”二字,则强调其背后的科学支撑。训练营采用“包吃包住+三次体检”模式:入营时全面检查,半月后复查,满月再检,指标无改善则全额退款。

在山东基地的冬季,老人们早晨观察粪便特征,上午学习“肠道滑滑梯”理论——这是林建国对肠道排毒的形象比喻,指通过“生物导弹”促进肠道平滑肌蠕动,缩短结肠袋,加速宿便排出。一位曾因肥胖导致高血压的92岁学员,一月后腰围减少7厘米,降压药从三种减至一种。“他们不是病人,是细胞生态失衡者。”林建国在营员手册上写道,“让肠道通畅,细胞就会唱歌。”

(二)慈善基金会的初心

“挣钱是为了更好地捐钱。”林建国的慈善理念直白而坚定。他创立的基金会,将高收入群体的健康服务收益,转化为贫困地区的营养援助。“在贵州山区,一箱鸡蛋能让孩子们少生病;在西藏牧区,一袋青稞粉比任何保健品都实在。”他展示着支教团队发来的照片,藏区老人捧着鸡蛋的手布满皱纹,却笑得灿烂。

重庆老年博览会上,连续六届的免费体验活动成了常态。工作人员给参与者喝5毫升“生物导弹”,每天拍照记录变化。“有位安了心脏支架的大爷,十二天后脸色红润了,说‘肠鸣声比药罐子好听'。”这种口口相传的效应,让更多人走进训练营。林建国常说:“富人买健康,穷人得健康,这才是循环。”

未来蓝图:从当下到长远的铺展

(一)三年筑基的规划

在2025年的工作笔记里,林建国写下清晰的时间表:2025-2026年,积累500个个体案例,建立标准化数据库;2027年,在重庆、山东、海南建成三个样板基地;2028-2030年,将模式复制到全国,形成“百城千营”格局。

“第一步是做透案例。”他翻着最新记录,“这位93岁教授,用我们的方法后,停用了胰岛素,空腹血糖从8.7降到5.6。”第二步是提炼模式,将饮食干预、运动指导、心理调适整合为“细胞快乐方案”。第三步则是规模化,“就像当年推广‘维多蚕宝',让更多人受益。”

(二)健康中国的践行

《聚焦中国》2025年两会特刊第82页,收录了林建国的观点:“激活细胞自弑系统,是应对老龄化的密钥。”他建议将“粪便观察”纳入国民健康素养,“每天花一分钟看大便,能少花上千元医药费。”在给国家卫健委的信中,他区分了两类疾病:“病原感染性疾病找医院,代谢性疾病靠预防。”

这种理念正在落地。成都某社区试点“细胞健康课堂”,老人学会通过粪便颜色判断肠道状态;重庆某养老院引入“生物导弹”,住户便秘发生率下降62%。“我党龄44年,知道做实事的分量。”林建国望着办公室墙上的党徽,“让中国人多活十年,就是我的报国路。”

细胞抗癌:开辟防癌新境

(一)上医治未病的现代诠释

在林建国的办公桌上,《黄帝内经》与现代细胞生物学专著并排放置。“两千年前的‘治未病’思想,放在今天依然先进。”他指着书中“圣人不治已病治未病”的段落,“但需要用现代科学去解码。”

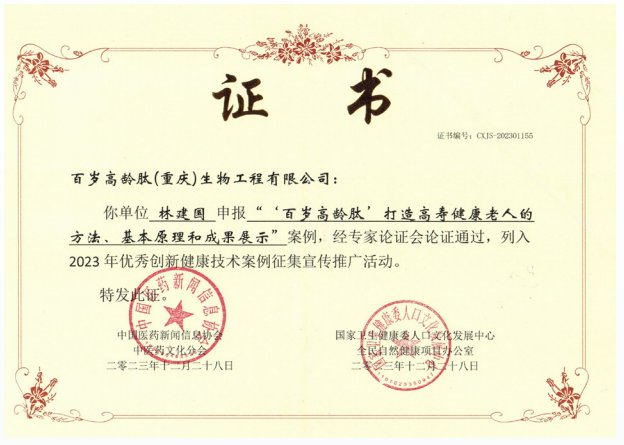

通过对癌症患者的长期追踪,林建国发现:传统检测手段关注肿瘤大小,却忽略了细胞微环境的变化。“就像观察一棵树,只看果实是否饱满,却不看土壤是否肥沃。”他提出的“细胞状态评估体系”,将大小便特征、面部表情肌协调性等12项指标量化,形成可操作的防癌指南。国家卫健委人口文化发展中心对该体系高度认可,将其列为优秀创新健康技术案例在全国推广,这一举措极大地推动了该技术的普及应用,让更多人受益于这种中西医结合的健康管理思路。

(二)从实验室到生活场的转化

在“百岁老妖精科技训练营”的实操课上,学员们用手机记录每日排便情况。“黄褐色、香蕉状、漂浮水面”被标记为优,“黑色、羊屎状、沉底”则提示需调整饮食。这种将实验室指标生活化的做法,让防癌变得触手可及。

92岁的退休教师王教授是最早参与者之一。入营前,他因长期服用降压药导致便秘,面部表情僵硬。通过三个月的“细胞快乐方案”调理,不仅排便恢复正常,打麻将时的笑容也自然了许多。“现在我每天照镜子,看嘴角是否上扬,这比量血压更重要。”老人的话,道出了林建国理念的精髓:让健康成为生活的一部分,而非额外负担。

战略科学家的跨界视野

(一)从桑蚕到人类的生命对话

林建国的办公室里,陈列着两个玻璃瓶:一个装着健康蚕蛹,一个装着患病蚕蛹。“当年研究蚕病时,我就发现环境对生命的影响。”这种跨物种的观察,让他更早意识到细胞生态的重要性。

如今,他将这种洞察力应用于人类健康。在“百岁高龄肽”的研发中,他借鉴了蚕体抗菌肽的原理,通过生物工程技术合成人体所需的活性肽。这种“师法自然”的研发思路,使产品既保持生物活性,又避免了化学合成的副作用。国家中医药管理局的专家评价道:“这是传统养生智慧的现代转化。”

暮色中的实验室,林建国整理着最新数据:97岁母亲的体检报告,训练营学员的排便记录,慈善项目的受益名单,这些数据承载着沉甸甸的生命重量。他研究粪便与长寿的关系,不是猎奇,是想让健康知识走下殿堂;他坚持“先公益后盈利”,不是作秀,是深知健康公平的意义。当90岁的老人重新绽放笑容,当“百岁老妖精”从戏称变为常态,这场持续29年的探索,早已超越个人成就,成为健康中国的生动注脚。

中国公益日报_综合性公益新闻信息服务平台

中国公益日报_综合性公益新闻信息服务平台

下载客户端

下载客户端