红色太极承血脉 , 一生坚守报党恩

——访杨氏太极拳第六代传承人步伟光

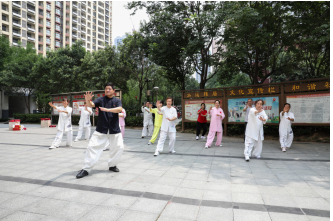

在齐鲁大地的晨光里,一位老兵的身影常常出现在公园的角落、社区的广场、学校的操场上。他身形挺拔,眼神坚毅,双手划出的弧线如行云流水,又似江河奔涌。这是一位将半生热血融入拳理的共产党人、一位将红色基因注入太极血脉的传承者,他的名字叫步伟光。

从军营到民间,从战场到广场,他用几十年如一日的坚守,把一项古老的武术升华为一种精神的象征——“红色太极”。这不是简单的拳脚功夫,而是一段关于信仰、责任与文化传承的动人故事。他不为名利,只为让更多人强身健体、明德修身;他不求回报,只愿中华优秀传统文化能在新时代焕发出光彩。让我们走近步伟光,聆听一位平凡而又不凡的共产党员,在平凡岗位上书写下的不凡人生。

军旅淬炼 初心如磐

1979年,年轻的步伟光响应国家的政策号召,光荣参军,迈入军营。他出身于军人世家,外祖父是老红军,父亲曾在许世友将军身边工作,家族的红色血脉早已在他心中深深地扎根。从小听着革命故事长大的他,对英雄充满了敬仰,对祖国怀有深沉的热爱。进入部队,对他而言,不仅是履行公民义务,更是追寻先辈足迹、实现人生价值的起点。

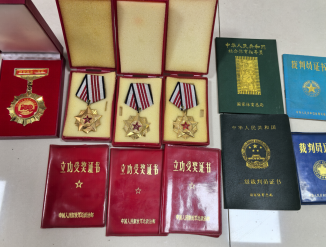

在部队的岁月里,步伟光展现出过人的军事素养和顽强的意志品质。他刻苦训练,多次立功受奖,被评为“优秀四会教练员”,并荣获了济南军区“建功杯”和“全军科技进步奖三等奖”。他不仅是一名优秀的战士,更是一位善于带兵、懂得思想工作的基层干部。他曾担任连长、指导员,深入一线了解战士的思想动态。正是在与战士们的朝夕相处中,他敏锐地察觉到了一个问题:一些年轻人在业余时间容易沉迷于低俗读物、不良影视里,精神面貌萎靡不振,缺乏积极向上的动力。

“这不行!”步伟光心里暗暗焦急。他深知,一支军队的强大,不仅靠先进的武器和严明的纪律,更需要强大的精神支柱和健康的文化氛围。他回忆起自己8岁开始在邹县太平镇纪沟练习大花拳,后来拜入杨氏太极宗师傅声远门下,系统地学习杨家拳、剑、刀、棍及推手。太极拳不仅强健了他的体魄,更磨砺了他的心性。他想,如果能把这套既能强身健体、又能修身养性的功夫带给更多人,岂不是既能抵御不良文化的侵蚀,又能提升整个集体的精神风貌?

于是,从1983年开始,步伟光在部队里悄悄地开始了他的“传武”之路。他利用周末和课余时间,组织战士们练习太极拳。他给这个小团体起了个响亮的名字:“星期天太极运动”,响应毛主席提出的“发展体育运动,增强人民体质”的口号。他结合部队管理经验,总结出“积极、健康、向上、阳光”八字宗旨,强调练拳不仅是练身体,更是练思想、练作风。

这一坚持,就是近三十年时光。军营的淬炼,为他的太极拳打上了鲜明的“红色”烙印。他把军队的纪律性、组织性和集体主义精神融入教学之中,使太极拳不再仅仅是个人修身的技艺,更成为凝聚人心、振奋精神的集体活动。2005年,服役近30年的步伟光脱下了军装,面对组织上为他安排的安稳工作,他却做出了一个让家人和亲友都意外的决定:自主择业,全身心地投入到推广太极拳的事业中来。

“我是一名共产党员,受党教育多年,现在该是回报社会的时候了。”步伟光说。他要用自己在部队练就的“红色太极”,去造福更广大的民众。从此,他不再是那个在军营里带兵的军官,而是一位行走在城乡之间、无私授艺的“太极老师”。他把对党的忠诚、对人民的热爱,全部倾注在每一次教学、每一次推广活动中,开启了一段更为广阔的人生征程。

传承创新 德艺双馨

步伟光所传承的杨氏太极拳,源自清末民初的武术宗师杨露禅。相传杨露禅为学陈式太极拳,三下陈家沟,历经十六年的苦修,终得真传。后因适应王公贵族的习练需求,将拳架改为舒缓柔和、中正安舒的风格,人称“杨无敌”。这一脉传承,经杨健侯、杨澄甫、傅钟文、傅声远,至步伟光已是第六代。然而,步伟光并未止步于简单复制,而是立足时代的实际需求,赋予传统武术以新的内涵。

他提出的“红色太极”,核心在于“为人民谋福祉”。他认为,太极拳不应是少数人的秘传技艺,而应成为大众强身健体、涵养道德的公共财富。为此,他率先提出了“三进”理念:进军营、进学校、进机关。他深知,若不主动占领思想阵地,就会被错误思潮侵蚀。在部队,他延续“星期天太极运动”的传统,用太极的“静”中和训练的“动”,帮助广大官兵缓解压力、提升专注力;在学校,他针对青少年体质下降、沉迷网络等问题,推广适合学生的简化套路,让孩子们在拳法中感受传统文化的魅力;在机关,他倡导“工间操”式太极,帮助久坐的干部职工活动筋骨、提振精神。

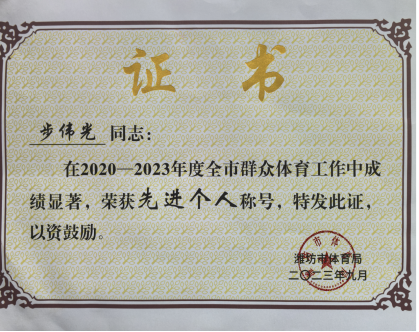

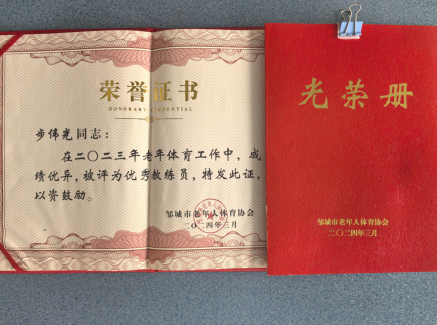

随着时代发展,他又将“三进”拓展为“六进”:进军营、进学校、进机关、进企业、进社区、进农村。他带领着团队深入兖矿集团、金鸡滩煤矿等企业,为井下工人传授“太极养生功”,帮助他们缓解职业病痛;在社区广场,他义务教学,风雨无阻;在农村,他自费赠送教学光盘,推动太极拳在当地生根发芽。2014年,他组织了百人方队参加山东省全运会开幕展演;承办国际孔子文化节“孔子文化与太极养生”专题汇演;组织纪念毛主席题词大型汇演……一次次活动,让“红色太极”的旗帜在齐鲁大地上高高地飘扬。

为了让教学更系统、更规范,步伟光投入了大量精力编写教材。他结合部队“四会”教练员(会讲、会教、会做、会做思想工作)的标准,创新性地增加了“会纠正动作”,形成了“五会”教学法。他编写了《杨家太极拳实用解析》等书籍,录制了大量教学光盘,赠送给学员。他根据不同年龄段和群体的特点,设计了分层级教学体系:少儿版注重趣味性,成人版强调健身效果,老年版侧重防病养生。每一堂课,他都精心设计教案,明确教学目标、时间分配、教学手段(如集体讲解、分组练习、个别纠正等),确保教学的科学高效。

更难能可贵的是,步伟光将思想教育融入拳理拳法中。他在教学过程中穿插讲解《弟子规》《孝经》《二十四孝》等传统文化经典,结合《我军光荣传统史》《日军侵华史》等红色教育内容,引导学员在习拳中明德、在练功中爱国。他常说:“练拳先练德,学艺先做人。”这种“文武兼修、德艺双馨”的教学理念,赢得了学员们的广泛共鸣与由衷敬佩。

志存高远 矢志不渝

如今,步伟光已年过六旬,但他心中的火焰从未熄灭。谈及未来的规划,他目光坚定道:“人老了,更要珍惜时间,把真正有价值的东西留下来。”他不再追求广度上的扩张,而是着眼于深度上的精进。他的规划清晰而务实:首先,要继续提升自身的修为,不断学习传统文化和现代知识,做到“活到老,学到老”;其次,要打造一支专业精干的教练团队,培养出真正懂拳、会教、有德的传承人。

他有一个更宏大的构想:打造“样板工程”。他计划将杨氏太极拳的各个单项——如28式、85式、太极刀、太极剑、推手等,逐一精研细磨,编写出“制式教案”,做到“少一个字讲不清,多一句话太啰唆”。他要把这些课程做成像当年“样板戏”一样的精品,成为行业标准和教学范本。他相信,只有标准化、规范化发展,才能保证传承的纯正与高效。

“样板班”不仅是对内的教学要求,更是对外的文化名片。步伟光渴望有一天,能带着他的“红色太极”团队登上国际舞台,向世界展示中国武术的独特魅力和深厚底蕴。在他看来,先进的文化力量和先进的科技武器同根同源。中国要真正地强大,不仅要有先进的科技和军事,更要有强大的文化软实力。太极拳作为中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着“天人合一”“以柔克刚”“和谐共生”的东方智慧,完全可以成为与世界沟通交流的桥梁。

当然,他也坦诚地表达了自己对现实的期待:希望政府能给予民间文化传承者更多实质性的支持,比如适当的补贴,以减轻个人的经济压力;希望简化繁琐的行政手续,让热心公益的人能更专注于事业本身。他不求名利,只愿这份用半生心血浇灌的“红色太极”,能在更多人的心中生根发芽,为增强人民体质、提升社会文明、坚定文化自信贡献一份力量。这条路,他会一直坚定地走下去,直到生命的终点!

中国公益日报_综合性公益新闻信息服务平台

中国公益日报_综合性公益新闻信息服务平台

下载客户端

下载客户端