科技为桥 同心筑爱 ——福州职院“π同心圆”平台助力听障群体拥抱社会

在信息高速流动的时代,无声的世界如何跨越沟通的鸿沟,真正融入社会发展的浪潮?福州职业技术学院以科技为笔、以公益为墨,交出了一份温暖的答卷。其自主研发的“π同心圆”融合社交支持平台,聚焦健全人与听障人士的深度交互,通过“手语实时翻译社交”、“在线心理诊疗”与“助残就业服务”三大核心功能,构建起一座坚实的“同心桥”,让关爱无碍,让融合共生。

图1π同心圆团队成员合影

破译无声:实时翻译技术打通沟通“最后一公里”

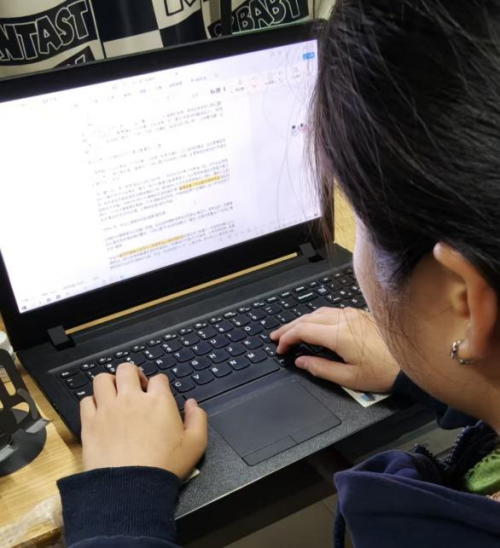

图 2π同心圆团队成员工作图

沟通是融入社会的基础。对于听障人士而言,手语与健听人士口语间的壁垒,往往是横亘在社交、学习、就业前的第一道难关。“π同心圆”平台的核心突破,正是其自主研发的“手语实时翻译社交”系统。

“我们最大的心愿,就是消除对话的‘延时感’。”项目技术负责人刘贵滢介绍。该平台运用先进的计算机视觉与深度学习算法,用户只需通过普通摄像头,无论是视频通话还是面对面交流,其手语动作都能被系统精准捕捉识别,瞬间转化为文字或语音输出;同时,健听人士的语音或文字输入也能实时转化为清晰的手语动画反馈。福建省聋人协会副主席陈先生体验后感叹:“以往沟通常需依赖第三方手语翻译或书写,效率低且易产生隔阂。这个平台实现了近乎‘零延时’的双向沟通,让‘畅所欲言’成为可能。”

守护心灵:专业心理服务筑起温暖“避风港”

长期的沟通障碍与社会融入困难,往往给听障群体带来无形的心理压力,而专业的、无障碍的心理支持资源却相对匮乏。“π同心圆”平台深刻洞察这一需求,创新性地整合了“在线心理诊疗”模块。

平台与福州市精神卫生中心、多家专业心理咨询机构深度合作,组建了一支熟悉听障人士心理特点、部分咨询师精通手语的专家团队。听障用户可通过文字留言、上传预录视频,或直接利用平台的手语翻译功能,安全、私密地预约一对一心理咨询,参与线上心理互助小组,获取量身定制的心理健康知识库。“以前心里堵得慌,又怕麻烦别人写长信,很多情绪只能自己消化。”平台用户小林(化名)通过文字反馈道,“现在能用最自然的手语和心理老师‘面对面’倾诉,感觉找到了真正被理解的出口。”平台运行以来,已累计提供专业心理支持服务逾千人次。

授人以渔:精准赋能铺就就业“向阳大道”

实现稳定就业、获得经济独立,是听障人士融入社会、实现自我价值的关键一环。“π同心圆”平台的“助残就业服务”模块,致力于打造从能力提升到岗位落地的全链条支持体系。

平台整合了丰富的无障碍在线职业技能课程(如图形设计、编程基础、新媒体运营等),并依托大数据分析,精准匹配听障用户技能与企业用工需求。同时,平台积极对接有社会责任感的企业,开发适配岗位,提供详尽的候选人能力评估报告,架起双向奔赴的桥梁。福州一家文创公司通过平台招聘了多位听障设计师,其负责人表示:“平台不仅高效匹配了人才,还提供了沟通辅助工具和岗前适应性建议,帮助我们建立了更包容的工作环境。员工们展现出的专注力和创造力令人惊喜。”据统计,平台上线后已成功助力超过200名听障人士走上心仪的工作岗位。

同心绘就公益最大“π”

图 3π同心圆团队合影

“‘π’寓意无限可能与循环共生,‘同心圆’象征着我们追求所有群体和谐共融的美好愿景。”项目负责人刘贵滢阐释了平台的命名深意,“这不仅仅是一个技术平台,更是一个以公益为初心、以科技为手段、以赋能为目标的综合性社会支持系统。我们希望通过它,真正打破有形与无形的隔阂,让每一位听障朋友都能被看见、被听见、被尊重,共享社会发展成果。”

该项目已获得福建省科技厅公益类重点研发计划立项支持,并得到多家爱心企业的资金与技术援助。中国残联相关研究专家指出,“π同心圆”项目是落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》中“促进残疾人全面发展和共同富裕”目标的创新实践。它通过科技赋能,系统性地解决了听障群体在沟通、心理健康、就业等核心领域的痛点,为探索构建更具包容性与温度的信息无障碍社会提供了宝贵的“福州经验”。这座用科技与爱心浇筑的“同心桥”,正不断延伸,致力于连接更广阔的天地,让无声的世界,同样奏响充满希望的生命乐章。

中国公益日报_综合性公益新闻信息服务平台

中国公益日报_综合性公益新闻信息服务平台

下载客户端

下载客户端